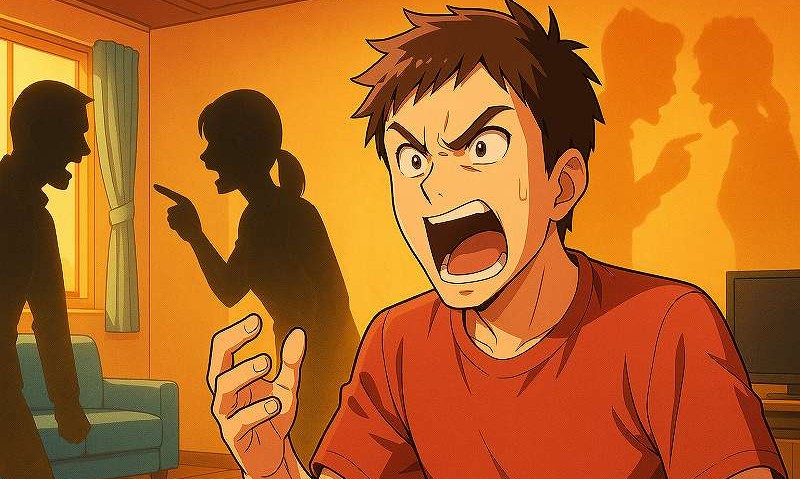

怒鳴る人の行動は「性格」ではなく「育ち」による影響が大きいとされています。

幼少期に怒鳴り声が支配する家庭で育ったり、感情表現を学ぶ機会がなかったりすると、大人になっても怒鳴ることでしか気持ちを伝えられない傾向が残ってしまいます。

この記事では、怒鳴る人の育ちに共通する家庭環境、心理的背景、怒鳴らない人との違い、そして安全な対処法までを徹底解説します。

「どうしてあの人は怒鳴ってしまうのか?」という疑問の答えと、心を守るためのヒントがきっと見つかりますよ。

怒鳴る人の育ちが原因といわれる理由

怒鳴る人の育ちが原因といわれる理由について解説します。

それでは詳しく見ていきましょう。

①幼少期の家庭環境とモデリング

怒鳴る人の行動の大きな背景には「幼少期の家庭環境」があります。心理学では、人は育った環境の中で親や大人の行動を模倣して学習するとされています。これを「モデリング」と呼びます。特に子どもは家庭内での言葉遣いや態度をそのまま吸収し、大人になってからも無意識に繰り返す傾向が強いのです。

例えば、親が日常的に怒鳴っていた家庭では、「大声で相手を黙らせる」ことがコミュニケーションの一つとして刷り込まれてしまいます。子どもは「普通の会話」や「穏やかに伝える方法」を学ぶ機会を失い、感情を伝えるためには怒鳴るしかないという誤った認識を持つことになります。

また、家庭の中で怒鳴り声が支配的であると、子どもは「大声=強さ」「大声=正しさ」という価値観を持ってしまうことがあります。こうした学習は一度刷り込まれると修正が難しく、大人になっても「怒鳴ることが当たり前」という無意識の習慣として残るのです。

加えて、モデリングは単なる模倣ではなく、恐怖や安心感と結びついて強化されることがあります。怒鳴る親を前にした子どもは怖さを感じながらも「大声を出せば相手が従う」場面を繰り返し見ることで、「自分も怒鳴れば安心できる」という矛盾した学習をしてしまうのです。

このように、怒鳴る人の育ちの中には「怒鳴り声が当たり前の家庭環境」「コミュニケーションのモデルが歪んでいる環境」といった特徴があり、それが大人になってからの行動パターンを形作っています。

②「叱る」と「怒鳴る」の混同

怒鳴る人の多くは、「叱る」と「怒鳴る」の違いを学ばずに育ったケースが目立ちます。本来「叱る」とは、冷静に相手の行動を指摘し、改善を促す行為です。つまり教育的意図があり、相手の成長を助ける目的があります。しかし「怒鳴る」は、自分の感情を爆発させて相手にぶつける行為であり、建設的な解決には結びつきません。

ところが、幼少期の家庭で「怒鳴ること=しつけ」として扱われていた場合、子どもはその区別を理解できません。「叱られている」と思っていても、実際には怒鳴られているだけだったケースでは、「大きな声を出せば相手は従う」という誤った学習が定着してしまうのです。

こうした経験を繰り返すと、怒鳴ることが「教育」「指導」として正当化されやすくなります。大人になってからも「部下を動かすには怒鳴るしかない」「家庭をまとめるには声を張り上げるしかない」という認識が抜けず、コミュニケーションの幅を狭めてしまいます。

この混同は、本人にとっても周囲にとっても大きなストレスの原因になります。叱るべき場面で冷静に指導できず、ただ感情をぶつけてしまうため、人間関係に亀裂が生じるのです。

③感情表現の未学習と影響

怒鳴る人は、感情を穏やかに表現する方法を学んでいない場合が多くあります。家庭の中で「悲しい」「不安」「寂しい」といった感情を素直に話せる環境がなかったとき、子どもはそれらの感情を言葉で表現する力を育めません。

結果として、「感情を言葉にする」代わりに「感情を爆発させる」という行動でしか表現できなくなります。この場合、怒鳴ることが唯一の表現手段となり、日常的に用いられるようになるのです。

心理学的に見ると、これは「感情の未学習」による問題といえます。人は小さい頃から「名前をつけてもらった感情」を言葉にしやすくなりますが、それがないと「怒り」という強いエネルギーだけが前に出てしまうのです。

さらに、この未学習の影響は人間関係に大きな影を落とします。パートナーや同僚との会話の中で、冷静に話せないためトラブルが増え、結果として孤立を深めることにつながるのです。

④自己肯定感の低さと承認欲求

怒鳴る人の育ちには、自己肯定感の低さが根底にあることも多いです。子どもの頃に褒められたり認められたりする経験が少ないと、「自分には価値がない」と感じやすくなります。すると「認められたい」という承認欲求が強くなり、それが満たされないときに感情が爆発して怒鳴りとして表れるのです。

怒鳴ることで「自分の存在を示したい」「相手を従わせたい」という気持ちを満たそうとするのは、心の奥にある不安の表れです。つまり怒鳴る行動は強さのアピールではなく、「私はここにいる」というサインでもあるのです。

承認欲求が高く、自己肯定感が低いまま大人になると、怒鳴ることで一時的に「自分が強い」と錯覚することがあります。ですがこれは根本的な解決にはならず、繰り返し怒鳴るパターンに陥るのです。

怒鳴る人の育ちに共通する家庭環境5つ

怒鳴る人の育ちに共通する家庭環境について解説します。

それでは一つずつ見ていきましょう。

①怒鳴り声が支配する家庭

怒鳴る人の育ちに共通する家庭環境の一つは「怒鳴り声が支配する家庭」です。家庭内で静かに話す文化が育たず、常に声を荒げることが日常の会話スタイルになっている家庭では、子どもにとって「怒鳴ることが普通」という誤った基準が形成されます。

例えば、親同士が口論をするときに怒鳴り合いになる、兄弟を叱る際に必ず大声が飛ぶ、家庭内に穏やかなトーンの会話が存在しないといった状況です。こうした環境で育つと、子どもは「声を大きくしなければ気持ちは伝わらない」と学習してしまいます。

心理学的には、このような環境は「怒りの強化学習」が繰り返される場でもあります。つまり、怒鳴ることで相手を黙らせたり、場を支配できると経験するたびに、その行動が強化されていくのです。やがてそれは子どもの性格の一部のように定着し、大人になってからも抜け出しにくくなります。

さらに問題なのは、家庭内での安全感が損なわれる点です。子どもにとって家庭は本来「安心できる場所」であるはずですが、常に怒鳴り声が響く環境では、緊張感が日常となり、安心を感じる回路が発達しません。その結果、大人になってからも「穏やかに話す」「冷静に気持ちを共有する」という方法を学べないままになってしまうのです。

②感情表現が制限された環境

次に多く見られるのは「感情表現が制限された環境」です。子どもが悲しいときに泣いたり、不安を口にしたりすることが許されず、「泣くな」「弱音を吐くな」と押さえつけられる家庭では、感情の多様な表現を学ぶことができません。

その結果、子どもは「感情は出してはいけない」と思い込み、唯一表出を許される「怒り」だけが強く残ることがあります。特に男の子に対して「泣くのは弱い」「怒るのは強い」といった価値観を与える家庭では、怒鳴ることが「強さの象徴」として刷り込まれやすいのです。

また、感情を言葉にする機会が奪われると「言語化能力」も育ちません。自分の気持ちを「寂しい」「つらい」と表現できないために、感情が溜まり続け、やがて爆発する形で怒鳴り声となってしまうのです。

このような環境に育った人は、大人になってからも「弱音を吐くのは恥ずかしい」「泣いたら負けだ」と考える傾向があります。そのため、悲しみや不安を表現する代わりに、怒鳴ってしまうという行動につながるのです。

③対話より力が優先される文化

怒鳴る人の育ちに見られるもう一つの特徴は、「対話より力が優先される文化」です。家庭内で意見の食い違いが起きたときに、冷静な話し合いではなく「力の強い方が勝つ」「声が大きい方が正しい」といったルールが暗黙のうちに存在している場合です。

例えば、父親が怒鳴れば母親や子どもが従う、兄が大声を出せば弟妹が引き下がる、といった構図です。このような環境では、子どもは「声や力で相手を抑えることが効果的」と学習してしまいます。

心理学的に言えば、これは「支配文化」の影響です。支配的なコミュニケーションは一時的には成立しても、相手との信頼関係を築くことはできません。にもかかわらず、子どもはそれを唯一の解決策として覚えてしまうのです。

この学習は、学校や社会生活でも影響を及ぼします。議論や意見交換の場で冷静に話せず、つい声を荒げてしまう、対立が起きると怒鳴って相手を抑えようとする、といった行動に直結するのです。

④「正しさ=声の大きさ」という刷り込み

怒鳴る人に共通する育ちの一つとして、「正しさ=声の大きさ」という刷り込みがあります。家庭内で「声の大きな方が勝つ」という構造が繰り返されると、子どもは声の大小と正しさを結びつけて学習してしまいます。

本来、正しさは論理や根拠によって判断されるべきですが、このような家庭では「大声を出せば通る」というルールが支配します。すると子どもは「冷静に説明する必要はない、大声を出せば相手は従う」と誤った解釈を持ってしまうのです。

この刷り込みは、大人になってからも強力に残ります。職場で意見が通らないときに声を荒げる、家庭内で自分の要求を通すために怒鳴る、といった行動につながり、結果的に人間関係を悪化させてしまうのです。

⑤共感や言葉の教育が不足した環境

最後に挙げられるのは「共感や言葉の教育が不足した環境」です。家庭で「今どんな気持ち?」「悲しかったね」といった共感的な会話が少ない場合、子どもは感情に名前をつける体験を積めません。

そのため「自分は悲しいのか」「寂しいのか」と理解できず、ただ「イライラする」「ムカつく」という形でしか感情を処理できなくなります。その結果、怒鳴ることが感情表現の中心となり、冷静に伝える力が育たなくなってしまうのです。

共感や言葉の教育が行われる家庭では、子どもは「気持ちを共有しても大丈夫」という安心感を得ます。逆にそれが不足していた家庭では、「感情を出すと否定される」という不安が根付いてしまい、怒鳴りによる強制的な表現に走ることになります。

怒鳴る人と怒鳴らない人を分ける育ちの違い4つ

怒鳴る人と怒鳴らない人を分ける育ちの違いについて解説します。

それでは順番に見ていきましょう。

①感情コントロール力の差

怒鳴る人と怒鳴らない人を分ける大きな違いは「感情コントロール力」です。怒鳴る人は幼少期から感情を整える方法を学んでいない場合が多く、怒りや不安を感じるとすぐに爆発させてしまいます。一方、怒鳴らない人は感情が尊重される家庭で育ち、気持ちを落ち着ける練習を繰り返してきたため、内面に「ブレーキ」を持っています。

心理学的に言えば、これは「情動調整力」の違いです。怒鳴らない人は、怒りを感じても「少し待とう」「深呼吸しよう」といった方法を自然に使うことができます。逆に怒鳴る人は、そのような対応法を知らないため、感情のアクセルだけが強く働いてしまうのです。

この差は大人になってから顕著に現れます。職場や家庭でのトラブル時、怒鳴る人はすぐに声を荒げてしまい、関係を悪化させます。怒鳴らない人は冷静に話すため、信頼を得やすく、対立を建設的に解決することができます。

②共感力の有無

怒鳴る人と怒鳴らない人を分けるもう一つの大きな違いは「共感力」です。共感力とは、相手の立場に立って気持ちを理解する力のことです。幼少期に「あなたはどう感じたの?」と尋ねられる機会が多い子どもは、自然に相手の気持ちを想像する力を育てます。

一方で、家庭内で感情を無視されたり否定されたりした子どもは、「相手も感情を持っている」という認識を育てにくくなります。その結果、自分の気持ちだけが優先され、相手を無視して怒鳴るという行動につながるのです。

怒鳴らない人は「相手にどう伝わるか」を考えられるため、声を荒げる必要がありません。対して怒鳴る人は、自分の感情を一方的に押し付ける形でしか表現できず、共感の不足が人間関係を難しくしてしまいます。

③言語化能力の育ち方

怒鳴る人と怒鳴らない人の違いは「言語化能力」にも現れます。言語化能力とは、自分の感情を具体的な言葉に置き換える力のことです。小さい頃から「今どんな気持ち?」「それは悲しいんだね」といった会話を繰り返した子どもは、感情を表す言葉のボキャブラリーが豊かになります。

反対に、家庭内で感情を言葉にする習慣がない場合、子どもは感情をうまく表現できません。その結果「モヤモヤする=怒り」「嫌だ=怒鳴る」という単純なパターンしか使えなくなります。言葉の不足は感情表現の不足に直結し、怒鳴ることでしか表現できなくなってしまうのです。

怒鳴らない人は「悲しい」「困っている」「焦っている」と感情を細かく言葉にできるため、冷静に状況を共有できます。これは人間関係を円滑にする大きな力となります。

④冷静な対話の習慣

最後の違いは「冷静な対話の習慣」です。怒鳴らない人は幼少期から「話を聞いてもらえる」「意見を言っても否定されない」という経験を積み重ねています。そのため「対話をすれば解決できる」という信頼感が育ちます。

一方で、怒鳴る人の家庭では「対話」が成立していません。意見の食い違いがあると声を荒げる、力で抑える、といったパターンが繰り返されます。そのため「話し合いでは解決できない」という思い込みを持ち、最初から冷静な対話を試みようとしないのです。

冷静な対話の習慣は、大人になってからの人間関係に大きな影響を与えます。怒鳴らない人はトラブルの場面でも「話し合おう」と提案できますが、怒鳴る人はすぐに感情的になり、建設的な会話を避けてしまいます。この違いが、信頼関係や社会的な信用にも直結していくのです。

怒鳴る人の心理に隠された本音4つ

怒鳴る人の心理に隠された本音について解説します。

ここからは怒鳴る人の心の奥に隠れている本音をひも解いていきましょう。

①「自分を大きく見せたい」防衛心理

怒鳴る人の心理の中には、「自分を大きく見せたい」という防衛心理が働いています。大きな声を出すことで、自分が強い存在であるかのように見せたいのです。これは本来、心の奥にある弱さや不安を覆い隠すための行動に過ぎません。

例えば、仕事で自分の意見に自信が持てないとき、怒鳴ることで「威圧感」を演出し、周囲を従わせようとするケースがあります。家庭内でも、立場の不安や役割の自信のなさを埋めるために怒鳴ることがあります。

この行動は「防衛機制」の一種です。人は自分の弱さを隠すためにさまざまな方法をとりますが、怒鳴ることは一番分かりやすく、即効性のある手段といえるでしょう。しかし、それは持続的な信頼や尊敬を得ることにはつながりません。

②「相手を支配したい」コントロール欲求

怒鳴る人の心理には「相手を支配したい」という欲求も含まれています。怒鳴ることで相手を黙らせ、自分の主導権を握りたいと考えているのです。これは幼少期に「声が大きい方が勝つ」という環境で育ったことが影響しているケースが多く見られます。

職場で部下に怒鳴る上司や、家庭で家族を従わせるために声を荒げる親は、この支配欲が強く働いている典型です。怒鳴ることで一時的に状況をコントロールできたように見えても、長期的には信頼を失い、人間関係が壊れていきます。

心理学的に見ると、これは「支配と服従の構造」に基づいた行動です。力で相手を従わせるという構造は安心感を与えるように見えますが、実際には恐怖による関係しか築けず、健全なコミュニケーションからは遠ざかってしまいます。

③「不安や劣等感を隠したい」心理

怒鳴る行動の背景には、不安や劣等感を隠したいという心理が潜んでいることも多いです。自分に自信が持てない、他人に比べて劣っていると感じるとき、人はその感情を隠すために逆に攻撃的な態度を取ることがあります。

例えば「自分は弱い」と思うほど、それを隠すために強く見せる必要が出てきます。その最も簡単な方法が怒鳴ることなのです。大声を出すことで一瞬「自分が優位に立てた」と感じ、不安を覆い隠すことができます。

しかしこれは一時的な安心に過ぎません。根本的な劣等感や不安は解消されないため、同じ状況が繰り返されるたびに怒鳴る行動が出てきてしまうのです。怒鳴りは弱さの裏返しであるといえるでしょう。

④怒鳴ることで得る安心感

怒鳴る人の心理における最後の本音は「怒鳴ることで得る安心感」です。怒鳴ることで相手を黙らせたり、場を支配できたりすると、一時的に自分が守られているような感覚を得ることができます。

これは一種の「安全装置」として機能しているとも言えます。怒鳴ることで不安が軽減され、心が落ち着いたように錯覚するのです。しかしこれは持続しない安心感であり、繰り返すうちに周囲の信頼や関係性を壊していきます。

本来、人が安心を得るためには信頼関係や共感的なコミュニケーションが必要です。けれども怒鳴る人はその経験が不足しているため、怒鳴るという短絡的な手段に頼ってしまうのです。結果として、自分の心を守るどころか孤立を深める原因となってしまいます。

怒鳴る人への安全な対処法5つ

怒鳴る人への安全な対処法について解説します。

怒鳴る人に直面したとき、心を守るための具体的な方法を紹介します。

①距離を取って自分を守る

怒鳴る人への一番大切な対処は「距離を取ること」です。無理に関わろうとすると、相手の感情に巻き込まれ、こちらまで疲弊してしまいます。物理的に距離を取る、関わる時間を減らすなど、自分の心を守る工夫が必要です。

職場であれば、できるだけ直接的な接触を避け、第三者を交えるなどして安全を確保しましょう。家庭であれば、怒鳴り声が強まったときには別室に移動するなど「逃げること」を優先して大丈夫です。

心理的距離を取ることも有効です。「この人が怒鳴るのは自分の問題ではなく、この人の心の未熟さの表れだ」と考えるだけでも、受けるダメージを軽減できます。距離を取ることは逃げではなく、正しい自己防衛です。

②感情に巻き込まれない工夫

怒鳴る人に対しては、感情的に反応しないことが重要です。相手の大声に対して同じように怒鳴り返してしまうと、火に油を注ぐことになり、事態はさらに悪化します。

感情に巻き込まれないためには、「いま自分は巻き込まれそうになっているな」と気づくことが大切です。深呼吸をする、一度その場から離れるなどして、冷静さを取り戻しましょう。心の中で「これはこの人の問題」と線を引くのも有効です。

また、相手の言葉をすべて受け取らない工夫も必要です。怒鳴り声の中には根拠のない批判や攻撃的な言葉が含まれることがありますが、それを真に受けてしまうと大きなストレスになります。「感情の爆発で言っているだけ」と理解すれば、必要以上に傷つかずに済みます。

③相手の育ちを理解して冷静になる

怒鳴る人に対しては「この人の背景には育ちがある」と理解することも役立ちます。怒鳴る行動は多くの場合、幼少期に学習された習慣や、感情を言葉で表せなかった経験の結果です。

相手の育ちを理解することは、相手に同情することではありません。むしろ「この人が怒鳴るのは私のせいではない」と認識しやすくなる効果があります。冷静に受け止めることで、自分の心を守れるようになるのです。

心理学ではこれを「メタ認知」と呼びます。つまり「相手はいま怒鳴っているな」「これは不安や劣等感の裏返しかもしれない」と客観的に観察することです。この視点を持つと、相手の大声に必要以上に心を乱されずに済みます。

④境界線を引いて関係を保つ

怒鳴る人との関係を続けなければならない場合には、「境界線」を引くことが欠かせません。境界線とは「ここから先は踏み込ませない」という心の線引きです。

例えば、「大声で話されると困るので、冷静に話してほしい」と伝えることも境界線の一つです。伝えるのが難しい場合でも、「心の中で受け止めすぎない」「責任をすべて背負わない」と決めるだけで十分です。

境界線を持つことで、相手に影響されすぎず、自分を守ることができます。怒鳴る人は相手を巻き込んで支配しようとするため、この境界線が非常に重要になります。

⑤専門家に相談して環境を変える

もし怒鳴る人との関係があまりにもつらく、生活に支障をきたしている場合には、専門家に相談することが必要です。特に家庭内暴力や職場でのパワハラに該当する場合は、一人で抱え込むのは危険です。

利用できる相談先には以下のようなものがあります。

| 相談先 | 内容 |

|---|---|

| DV相談窓口 | 家庭内での暴力や怒鳴り被害に対応 |

| 家庭裁判所 | 保護命令や離婚調停などの法的支援 |

| カウンセラー | 心のケアや対応法のアドバイス |

| 産業医・人事部 | 職場でのパワハラやメンタル不調に対応 |

相談することは「逃げ」ではなく「安全な選択」です。外部の支援を受けることで、自分の生活を守り、心身の健康を取り戻すことができます。

まとめ|怒鳴る人の育ちは性格形成に大きく影響する

| 怒鳴る人の育ちが原因といわれる理由 |

|---|

| ①幼少期の家庭環境とモデリング |

| ②「叱る」と「怒鳴る」の混同 |

| ③感情表現の未学習と影響 |

| ④自己肯定感の低さと承認欲求 |

怒鳴る人の行動は単なる性格ではなく、幼少期の育ちや家庭環境に深く根ざしています。

家庭内でのモデリング、叱ると怒鳴るの混同、感情を言葉にできない未学習、そして自己肯定感の低さが積み重なり、「怒鳴ることしかできない大人」をつくり上げてしまうのです。

一方で、怒鳴らない人は感情を尊重され、共感や言葉の教育を受けて育ったため、感情を冷静に表現する力や対話の習慣を身につけています。

怒鳴る人に直面したときは、「距離」「理解」「境界線」の3つを意識し、自分を守ることが最優先です。そして必要な場合には、専門家や相談窓口の支援を活用しましょう。

怒鳴る人の背景を知ることは、単なる原因探しではなく、冷静さを保ち、自分の心を守る力につながります。