結論からお伝えすると、神社とお寺は「祈る対象」も「作法」もまったく異なります。

でも、どちらも“心を整えるための場所”という点では同じ。

大切なのは、形式よりも「敬う気持ち」をもってお参りすることなんです。

この記事では、神社とお寺の違いや正しい参拝マナー、そして「はしご参拝はOK?」といった素朴な疑問まで、初心者の方でも分かりやすくご紹介します。

女性の方でも安心して参拝できるように、服装や持ち物のポイントもやさしく解説していますよ。

神社とお寺の違いを分かりやすく解説

神社とお寺の違いを分かりやすく解説します。

それでは、順番に見ていきましょうね。

① 神様と仏様の違い

神社は「神道(しんとう)」の考え方に基づいた施設で、日本の自然や祖先の神様を祀っています。

たとえば、天照大御神(あまてらすおおみかみ)や稲荷神(いなりのかみ)など、自然や生活に関わる神様たちです。

一方、お寺は「仏教」に由来しており、お釈迦さまや観音さまなど、仏様をお祀りしています。

お寺では現世よりも「心の修行」や「悟り」を重視し、静かで穏やかな空気が流れています。

つまり、神社は“自然と共に生きるための祈りの場”、お寺は“心を整え、人生を見つめ直す場所”といえます。

どちらも大切な存在ですが、根本の考え方が少し違うんですね。

女性の方からすると、神社は「願いごとを叶えたい場所」、お寺は「心を落ち着けたい場所」と感じる方も多いです。それぞれの良さを感じながら参拝するのがいちばんです。

② 建物や雰囲気の違い

建物の作りや雰囲気にも違いがあります。神社は「鳥居(とりい)」が目印で、境内は明るく開放的。

拝殿や本殿など、木のぬくもりを感じる建築が多いです。

お寺には「山門(さんもん)」があり、重厚な瓦屋根やお線香の香り、鐘の音が響く落ち着いた空間が広がります。

建物の前にある「仁王像」や「仏像」なども、お寺ならではの特徴です。

見た目でも分かるように、神社は“生命の力を感じる場所”、お寺は“静けさの中で心を整える場所”といえるでしょう。

写真を撮るときも、場の雰囲気を大切にして撮るといいですね。

③ 宗教的な背景の違い

神社の「神道」は、日本独自の信仰で、自然界のすべてに神様が宿るという考え方です。

「八百万(やおよろず)の神」という言葉があるように、木や山、水にも神がいるとされます。

一方、お寺の「仏教」はインドで生まれ、中国を経て日本に伝わりました。仏様は“人が悟りを開いた存在”であり、修行を通して苦しみから解放されることを目的としています。

このように、神道は「日々の暮らしと自然への感謝」、仏教は「心の安らぎと悟り」を重視しています。

同じ日本でも、信仰のルーツがまったく違うんですね。

④ それぞれの役割と祈りの対象

神社では、日常のお願いごとや感謝を伝えることが多く、「合格祈願」や「恋愛成就」など現世での願いを祈る場です。

お寺は、亡くなった方への供養や厄除け、心を整えるために訪れる人が多いです。お墓や法要があるのもお寺の特徴ですね。

つまり、神社は「今の願いを叶える場所」、お寺は「過去や心を癒す場所」。どちらも人生に欠かせない存在であり、気持ちの持ち方でお参りの意味も変わります。

こうした違いを知っておくと、参拝のときに自然と背筋が伸びるもの。慣れていなくても、気持ちを込めてお参りすれば、それで十分なんですよ。

神社の参拝マナーを正しく理解しよう

神社の参拝マナーを正しく理解しよう。

「なんとなくでお参りしていたけど、実は作法があるんだ…」という方も多いはず。

でも大丈夫です。少しのポイントを押さえるだけで、ぐっと丁寧で心のこもった参拝になりますよ。

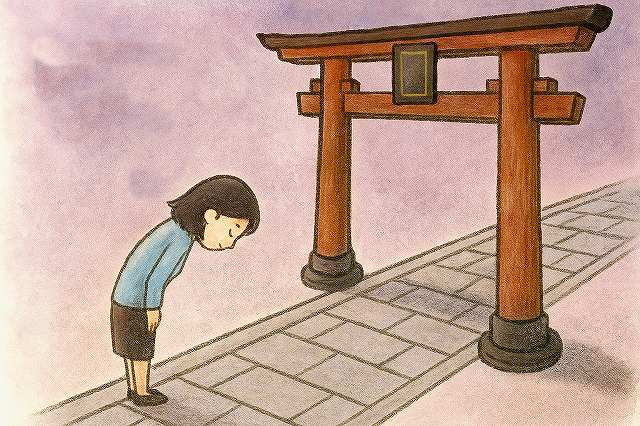

① 鳥居をくぐる前の作法

神社に入る前には、まず「鳥居」で立ち止まりましょう。鳥居は“神様の世界と人間の世界を分ける門”とされています。

ですので、くぐる前に軽く一礼をしてから進みます。

鳥居をくぐるときは、真ん中を避けて歩くのがマナー。中央は神様の通り道とされているので、私たちは少し端を歩くようにします。

女性の方は、自然とお辞儀をしながら入ると、より上品な印象になりますよ。

参拝後、帰るときにも鳥居の前で振り返り、一礼してから出ましょう。「ありがとうございました」という感謝の気持ちを込めて頭を下げると、より心が清らかになります。

② 手水舎での清め方

鳥居をくぐった先には、「手水舎(てみずや)」があります。ここでは心と体を清める儀式を行います。難しいことはありませんが、順番があるので覚えておくと安心です。

| 手水舎の手順 | やり方のポイント |

|---|---|

| ① 右手で柄杓を持ち、水をすくう | 最初の一杯で左手を清める |

| ② 柄杓を左手に持ち替えて右手を清める | 優しく水を流すように |

| ③ 再び右手に持ち替え、左の手のひらで水を受けて口をすすぐ | 柄杓に口をつけないこと |

| ④ 左手をもう一度清める | 最後に軽く水を流して整える |

| ⑤ 柄杓の柄に水を伝わせて清めて置く | 次の人が気持ちよく使えるように |

最初は少し緊張しますが、慣れると自然と手が動くようになりますよ。清めるときは静かに、周りの人の動きを真似してみるのもおすすめです。

③ 拝礼の正しいやり方(二礼二拍手一礼)

いよいよ神様の前でのご挨拶です。神社での拝礼は「二礼二拍手一礼」が基本の形。初めての方でもすぐ覚えられますよ。

| 手順 | 動作の説明 |

|---|---|

| ① 二礼 | 腰を90度に曲げ、深く2回お辞儀 |

| ② 二拍手 | 胸の高さで手を合わせ、右手を少し下げて2回パンと打つ |

| ③ 願い事 | 心の中で感謝とお願いを伝える |

| ④ 一礼 | 最後にもう一度、深く頭を下げる |

大切なのは「願いを叶えてもらう」よりも、「日々の感謝を伝える」気持ち。神様にお願いをする前に、「いつもありがとうございます」と心の中で伝えると、より気持ちが整います。

④ お賽銭や願い事の伝え方

お賽銭は“感謝の気持ちを形にしたもの”です。金額に決まりはありませんが、語呂合わせで「5円(ご縁)」や「15円(十分なご縁)」などを入れる方が多いです。

賽銭箱に入れるときは、音を立てずに静かに入れましょう。勢いよく投げるのはNGです。神様へのお礼の気持ちを込めながら、丁寧に入れるのがポイントです。

願い事を伝えるときは、「〜できますように」よりも「〜になりますように」と前向きな言葉で祈ると良いといわれています。

ポジティブな言葉には、自然と明るいエネルギーが宿りますよ。

⑤ 神社で避けたいNG行動

神聖な場所だからこそ、避けたほうがいい行動もあります。たとえば、大声で話したり、境内で食べ歩きをしたりするのはマナー違反です。

また、神様の前での写真撮影も控えめに。特に拝殿の中や祈祷中は撮影禁止のことが多いので注意しましょう。どうしても撮りたい場合は、他の人の迷惑にならない場所で撮影を。

服装も大切です。露出の多い服や派手すぎる格好は避けて、シンプルで清潔感のある装いを心がけましょう。神様に会いに行くつもりで準備すると、自然と心も整ってきますよ。

神社での参拝は「正しくやらなきゃ」ではなく、「丁寧に心を込めよう」でOK。そう思うだけで、神様との距離がぐっと近づきます。

お寺の参拝マナーで気をつけたいポイント

お寺の参拝マナーで気をつけたいポイントを紹介します。

お寺は「静かに心を整える場所」。

神社のように拍手をしたり、願い事を声に出したりはしません。

大切なのは、静けさの中で感謝の気持ちを込めて合掌することなんです。

① 山門をくぐるときの心構え

お寺に入る前には、まず「山門(さんもん)」で立ち止まりましょう。山門は“俗世と仏の世界を分ける門”であり、ここをくぐる瞬間に気持ちを整えます。

鳥居と同じように、いきなりくぐらずに軽く一礼してから入るのがマナーです。真ん中を避け、左右どちらかを静かに歩きます。

また、帽子をかぶっている方は、ここで外しましょう。静かに深呼吸をして「これからお参りさせていただきます」と心の中で唱えると、自然と気持ちが落ち着きます。

女性の場合、派手な香水や音の鳴るアクセサリーは控えめに。お寺の静かな雰囲気を壊さないように心がけるのが大人のマナーです。

② 手水舎での礼儀と動作

お寺にも神社と同じように「手水舎(ちょうずや・てみずや)」があります。やり方は似ていますが、意味が少し違います。

神社では“身を清めて神様に会う準備”をしますが、お寺では“心を落ち着けるための儀式”という意味合いが強いんです。

| 手水舎の流れ | ポイント |

|---|---|

| ① 右手で柄杓を取り、左手を清める | 落ち着いてゆっくり行う |

| ② 左手で柄杓を持ち替えて右手を清める | 音を立てないように静かに |

| ③ 左手のひらに水を受けて口をすすぐ | 口をゆすぐ時も柄杓に直接つけない |

| ④ 再び左手を清める | 整えるような気持ちで |

| ⑤ 柄杓を立てて持ち手部分を清めて戻す | 次の人のために心を込めて |

手を清めながら「穏やかな気持ちでお参りできますように」と心の中で唱えるのもおすすめです。焦らず、静かに行うことが何よりの作法です。

③ 合掌・一礼・お焼香の作法

お寺では神社のように拍手をしません。その代わりに「合掌(がっしょう)」と「一礼」を行います。

合掌とは、胸の前で手を合わせて心を整えること。手のひらをぴったり合わせ、指を上に向けます。そのまま軽く目を閉じて、静かに感謝の気持ちを伝えましょう。

もしお焼香(しょうこう)がある場合は、以下の流れが基本です。

| お焼香の手順 | 作法 |

|---|---|

| ① 一礼 | 焼香台の前で軽く一礼 |

| ② 抹香を取る | 右手でつまみ、額の前に軽くかざす |

| ③ 香炉に入れる | 静かに落とす(1~3回が目安) |

| ④ 再び一礼 | 心を整えてその場を離れる |

お焼香の目的は「香りで心を清める」こと。回数や所作にこだわりすぎず、静かに感謝を込めることが大切です。

④ お賽銭・お祈りの違い

お寺でもお賽銭箱がありますが、神社とは少し意味が違います。神社では「願いを届ける」ためですが、お寺では「感謝や供養の気持ち」を込めてお納めします。

金額に決まりはなく、心のこもった金額で大丈夫です。音を立てずに静かに入れ、「ありがとうございます」と心の中で唱えましょう。

願い事をするときは、「どうか叶えてください」ではなく、「日々を穏やかに過ごせますように」といった感謝の形にすると、仏様の心に届きやすいと言われています。

お寺は、願いよりも「ありがとう」を伝える場所。気持ちを整えてから手を合わせると、自然と心も軽くなりますよ。

⑤ 境内でのマナー・注意点

お寺の境内はとても静かな場所です。会話は小声で、足音もできるだけ静かに歩きましょう。スマートフォンの使用や写真撮影も、他の人の邪魔にならないよう配慮します。

また、仏像やお墓にむやみに触れるのは避けましょう。特に観音さまや地蔵さまは信仰の対象です。見るだけでも心が落ち着く存在なので、手を合わせるだけで十分です。

服装は清潔感を意識し、露出の少ないものがおすすめ。特に葬儀や法要の場では、黒やグレーなど落ち着いた色味を選ぶと安心です。

お寺での参拝は“静寂を大切にする時間”。神社とは違う空気を感じながら、自分の心を整える時間にしてみてくださいね。

参拝前に知っておきたい服装・持ち物のマナー

参拝前に知っておきたい服装・持ち物のマナーについて紹介します。

神社やお寺は“神聖な場所”。

そのため、ファッションも少し控えめで落ち着いた印象を意識すると安心です。

派手さよりも「清潔感」「丁寧さ」を大切にすると、心も整って参拝がより気持ちのいい時間になりますよ。

① 参拝にふさわしい服装とは

まず基本として、参拝の服装には「フォーマル過ぎず、カジュアル過ぎない中間」を目指すのがベストです。

たとえば女性なら、ワンピースや膝丈スカート、落ち着いた色味のパンツスタイルなどが好印象です。派手な柄や露出の多い服は避けましょう。

特に胸元や肩が大きく開いた服、ミニスカートなどは控えるのがマナーです。

男性の場合も、Tシャツや短パンよりは、シャツや長ズボンのほうが印象が良いです。全体的に「清楚」「清潔」「上品」を意識すると間違いありません。

服装は“自分を整える”ための大切な要素。神仏に敬意を表す気持ちで選んでみてくださいね。

② アクセサリー・帽子などのマナー

アクセサリーや小物も、シンプルで落ち着いたものを選ぶと良いでしょう。キラキラと光るピアスや大ぶりのネックレスなどは、参拝中には外しておくのが無難です。

帽子は、神社の鳥居やお寺の山門をくぐる前に必ず外します。これは“神仏に敬意を示す”意味があります。キャップやハットを被ったままだと、どうしてもカジュアルに見えてしまうんです。

また、サングラスも外すのが基本。目を見せることで誠実な印象を与えます。女性の方は、ナチュラルメイクや淡い色味のネイルにすると、より雰囲気に合いますよ。

③ 季節別の服装の工夫

季節ごとの気候に合わせた工夫も大切です。神社やお寺は屋外の時間が多いため、快適に過ごせる服装を選びましょう。

| 季節 | おすすめの服装 |

|---|---|

| 春 | 明るめカラーのカーディガンやロングスカート。風が強い日はスカーフなどを。 |

| 夏 | 通気性の良い素材で日除け対策を。帽子は参拝時に外せるものを選ぶ。 |

| 秋 | 落ち着いたトーンのニットやシャツ。薄手のコートが上品。 |

| 冬 | 黒・グレー系のコートやタイツで暖かく。手袋は参拝前に外すのがマナー。 |

特に女性の方は、ヒールの高い靴や重いバッグは避けた方が◎。境内の石畳や砂利道を歩くことが多いので、歩きやすい靴が安心です。

④ カバンや靴の選び方

カバンは、コンパクトで両手が空くものがおすすめです。参拝時に手を合わせやすく、スマートに動けます。

ブランドバッグなど、あまりにも高価で派手なデザインは控えましょう。布製やレザーでもシンプルなものが一番上品です。

靴は歩きやすさ重視で。サンダルやスリッパのような履物は避け、フラットシューズやローファー、低めのヒールが◎です。

また、靴を脱ぐ機会(本殿の中に入る祈祷やお寺の法要など)もあるので、靴下やストッキングも清潔なものを意識しましょう。

参拝はおしゃれを競う場ではなく、神仏への敬意を表す時間。服装が整うと、自然と心まで整うから不思議ですよね。

神社とお寺の参拝マナーの違いまとめ

神社とお寺の参拝マナーの違いをまとめて解説します。

「神社とお寺って、結局どう違うの?」という疑問はとても多いです。

実際のところ、参拝の目的やマナーは大きく違います。

ですが、“どちらも心を整える場所”という点では同じなんですよ。

① 「拍手する/しない」の違い

最も分かりやすい違いは「拍手(はくしゅ)」をするかどうかです。

神社では「二礼二拍手一礼」が基本。拍手をするのは、神様への感謝と敬意を表す意味があります。 拍手の音は「邪気を払う」とも言われ、場を清める効果もあるんですよ。

一方、お寺では拍手をしません。静かに手を合わせ、合掌します。仏様に感謝と祈りを捧げるときは、心の中で静かに言葉を唱えるだけで大丈夫です。

神社=感謝を“音”で伝える、お寺=感謝を“心”で伝える。 そんなイメージで覚えておくと分かりやすいですよ。

② 「祈る相手」の違い

神社では「神様(かみさま)」に祈ります。日本の神様は自然や祖先の霊など、私たちの生活に深く関わる存在。だからこそ、お願いごとも「現実的な幸せ」や「日々の感謝」が中心です。

一方、お寺では「仏様(ほとけさま)」に祈ります。仏様は悟りを開いた存在で、どちらかというと「心の救い」や「故人への供養」といった意味合いが強いです。

つまり、神社では“現世の幸せ”を祈り、お寺では“心の安らぎ”を求める。どちらに行くかは、その時の自分の気持ちで選んでいいんです。

③ 「願い事」と「感謝」の伝え方

神社では「〜になりますように」と未来に向けた祈りを、 お寺では「ありがとうございます」と今ある幸せへの感謝を伝えるのが基本です。

願い事をする前に、まず「今日もここに来られたことに感謝します」と伝えると、それだけで空気が穏やかになります。 感謝の気持ちを込めることで、お願いがより自然に届くとされています。

また、お願いの仕方にも違いがあります。神社では、目を閉じて手を合わせ、明るく前向きな気持ちで祈る。 お寺では、静かに目を伏せ、心を落ち着けて仏様に感謝する。 どちらも“心を整える”ことが目的なんですね。

④ よくある勘違いと失礼にならないコツ

神社とお寺を混同している方も意外と多いです。 たとえば、お寺で拍手をしたり、神社で焼香をしたりするのはNG。悪気がなくても「失礼」に見えることがあります。

また、賽銭箱にお金を入れるときの音を立てたり、拝殿に背を向けて談笑したりするのも避けたいところ。 神様や仏様に背を向けたまま立ち話をすると、落ち着いた雰囲気が崩れてしまいます。

そして意外な盲点が「服装」と「歩き方」。 境内の中央(参道の真ん中)は神様の通り道とされているので、端を静かに歩きましょう。

また、長いスカートやヒールが高すぎる靴も、歩きにくくて参拝の邪魔になります。

ポイントは、「清らかな心で丁寧に過ごすこと」。 神社でもお寺でも、作法に完璧は求められていません。大切なのは、“心から敬う気持ち”なんです。

その気持ちさえあれば、初めての方でもきっと素敵な参拝になりますよ。

初詣・厄除け・七五三など「目的別参拝」の違い

初詣・厄除け・七五三など、目的別にどちらへ参拝すればいいかを解説します。

季節や人生の節目で神社やお寺を訪れる機会は多いですよね。 でも、「どっちに行けばいいんだろう?」と迷うこともあると思います。 ここでは、行事ごとにわかりやすくご紹介しますね。

① 初詣は神社?お寺?どちらがいい?

実は、初詣は神社でもお寺でも大丈夫なんです。 もともと日本では、年明けに「歳神さま」をお迎えする風習があり、それが神社参拝の形に近いので、神社へ行く人が多いんです。

ただし、仏教の信仰が深いご家庭や地域では、お寺へお参りして一年の平穏を祈る場合もあります。

つまり、どちらに行っても間違いではなく、「自分の気持ちが落ち着く方」へ行けばOKです。

もし迷ったら、年明け最初は近くの神社へ、家族の供養や先祖のお墓参りはお寺へ、というように使い分けてもいいですね。

② 厄除け・厄払いの違い

厄除けと厄払い、似ていますが少し意味が違います。 「厄除け」は“災いを寄せつけない”、 「厄払い」は“すでにある厄を祓う”という考え方です。

神社では、祈祷を通して厄を「祓う」儀式が行われます。お祓いを受けるときは、神職さんが祝詞を唱え、心身を清めてくださいます。

お寺では、「厄除け祈願」や「護摩焚き(ごまたき)」などが行われ、仏様の力で災いを遠ざけるという考え方です。 どちらも“災いを防ぐ”目的ですが、アプローチが少し違うだけなんです。

迷ったら、自分の生まれ育った地域や家族が通っている方を選ぶといいですよ。 大切なのは、「今年も健やかに過ごせますように」と穏やかに願う気持ちです。

③ 七五三・合格祈願・安産祈願の正しい参拝先

七五三や合格祈願、安産祈願など、人生の節目のお参りは神社で行うのが一般的です。

神社は「現世の願いを叶える場」とされているため、子どもの成長祈願や受験、健康祈願などのお願いごとに向いています。

特に七五三は「神様に成長を報告し、これからの健やかな成長を願う行事」。 華やかな晴れ着やスーツで訪れる方が多く、境内には笑顔があふれています。

一方で、お寺では「安産祈願」や「家内安全」などの祈祷も受け付けています。 仏様の慈悲に包まれながら祈りたい方には、お寺での参拝もおすすめですよ。

④ お盆・彼岸はお寺に行く理由

お盆やお彼岸は、先祖の霊を供養する仏教の行事です。 ですので、この時期はお寺へ行くのが一般的です。

お盆には「お迎え」と「お送り」があり、お彼岸では「ご先祖さまに感謝する日」としてお墓参りをします。

静かな本堂で手を合わせる時間は、心が落ち着くと同時に家族のつながりを感じる瞬間でもあります。

供養の形は家庭によってさまざまですが、花やお線香を手向ける際には、感謝の気持ちを込めることが一番大切です。

⑤ イベント別での参拝マナー

行事ごとに参拝する際のポイントを簡単にまとめると、次の通りです。

| 行事名 | おすすめの参拝先 | ポイント |

|---|---|---|

| 初詣 | 神社 or お寺 | 新年の感謝と決意を伝える |

| 厄除け・厄払い | 神社 or お寺 | 穏やかな気持ちで祈祷を受ける |

| 七五三・合格祈願 | 神社 | 成長や努力を神様に報告 |

| 安産祈願 | 神社 or お寺 | お母さんと赤ちゃんの健康を祈る |

| お盆・お彼岸 | お寺 | ご先祖への感謝と供養 |

このように、行事ごとにどちらに行くかは“気持ち”で選んで大丈夫。 神社もお寺も、祈る人の心を大切に受け止めてくれます。

行事の意味を知ってから参拝すると、ただの「お出かけ」ではなく、“心のリセット時間”になりますよ。

同じ日に神社とお寺を回ってもいい?はしご参拝の考え方

同じ日に神社とお寺を回ってもいいのか?はしご参拝の考え方について解説します。

「神社とお寺を同じ日に回るのはよくない」と聞いたことがある人も多いですよね。 ですが、実際には“絶対にダメ”というわけではありません。 大切なのは、回る順番や気持ちの持ち方なんです。

① はしご参拝がNGと言われる理由

昔から「神社とお寺を同日に参拝すると神様同士がケンカする」といった言い伝えがあります。 これは、神道と仏教という異なる信仰が混ざることを避ける意味があったためです。

しかし、実際には日本の歴史では“神仏習合(しんぶつしゅうごう)”といって、 神社とお寺が一体となって存在していた時代もありました。

たとえば、奈良や京都の古い神社にはお寺の建物が隣接していることもありますよね。

つまり、“はしご参拝=タブー”という考えは、今の時代にはあまり当てはまりません。 大切なのは、形式ではなく「それぞれの神仏を敬う心」です。

② 実はOK?宗教観から見る現代的な考え

現代では、神社もお寺も「祈りの場所」として平等に尊重されています。 宗教を厳密に分けて考えるよりも、「感謝の心でお参りすること」が大切とされています。

たとえば、初詣で神社に行ったあとに、家族のお墓があるお寺にも立ち寄る人はたくさんいます。 それは“両方の神仏に感謝を伝える”という自然な流れであり、むしろ素敵なことです。

日本人の信仰は「ゆるやかで温かい」。 神様も仏様も、誰かの幸せを願う気持ちを否定することはありません。 だからこそ、「心を整える日」として、両方にお参りするのも良いんです。

③ 気をつけたい順番とタイミング

はしご参拝をする場合、理想的な順番は「神社 → お寺」です。 理由は、神社が“始まりの祈り”、お寺が“心を整える祈り”という性質を持っているためです。

神社では「願い」や「決意」を神様に伝え、 その後お寺で「感謝」や「心の整理」をする。 この流れにすると、自然と気持ちの切り替えができますよ。

また、時間を少し空けるのもおすすめです。 午前中に神社、午後にお寺というように、間にお茶やお散歩の時間を挟むと気持ちがリセットされます。

もし逆の順番になってしまっても、焦らなくて大丈夫。 一番大切なのは「一つひとつの参拝を丁寧に行うこと」なんです。

④ 両方参拝するときの心の持ち方

神社とお寺をはしごする日は、ちょっとした“心の旅”だと思ってみてください。 大切なのは「どちらも同じ気持ちで敬うこと」。

神社では「今この瞬間の幸せや願い」を、 お寺では「過去や心の中の感謝」を伝えると、自然と心が整っていきます。

たとえば、朝に神社で「新しい一年が良いものになりますように」と祈り、 午後にお寺で「これまで支えてくれた人たちにありがとう」と伝える。 そうすることで、願いと感謝がきれいに繋がるんです。

そして何より大事なのは、“自分の気持ちを大切にする”こと。 無理をして詰め込まず、穏やかな気持ちで参拝するのが一番ですよ。

神様も仏様も、あなたの優しい気持ちをきっと受け取ってくださいます🌸

お守り・お札・御朱印の扱い方と注意点

お守り・お札・御朱印の扱い方と注意点について、やさしく解説します。

お守りやお札、御朱印は、どれも“祈りの形”。 大切に扱うことで、気持ちが整い、毎日をより穏やかに過ごせるようになりますよ。 ここでは、初心者の方でも迷わないようにポイントをまとめました。

① 神社とお寺のお守りの違い

まず知っておきたいのは、神社とお寺では「お守りの意味」が少し違うということです。

神社のお守りは、神様の「ご神徳(しんとく)」を分けてもらうもの。 健康、学業、縁結びなど、現実的なご利益を授かるためのものです。

一方、お寺のお守りは、仏様の「加護(かご)」を受けるもの。 心の安らぎや厄除け、供養の意味合いが強いです。 どちらも「身を守ってくださる存在」ですが、目的が少し異なります。

ですので、「願い事」や「守ってもらいたいこと」に合わせて選ぶのがいいですね。 神社=日々の願い、お寺=心の安らぎ。そんな風に覚えておくとわかりやすいですよ。

② お守りを複数持っても大丈夫?

よく「お守りは1つだけにしないと神様がケンカする」と言われますが、実はそんなことはありません。

神様も仏様も、私たちの幸せを願ってくださる存在。だから、複数持っていても大丈夫なんです。

ただし、気をつけたいのは“扱い方”。 バッグや財布の中でぐちゃぐちゃに入れてしまうのは避けましょう。 お守りを持つときは、清潔なポーチや小さな袋に入れて丁寧に持つのが理想です。

また、目的が違うお守りを一緒に持つのもOKです。 たとえば「交通安全」と「恋愛成就」を一緒に持っていても問題ありません。

ただ、願いが真逆(例:合格祈願と退職祈願など)の場合は、気持ちがブレてしまうので分けるのが無難です。

③ 御朱印のマナーと注意点

御朱印は「スタンプラリー」と勘違いされがちですが、実は“参拝の証”なんです。 神社やお寺を訪れ、きちんとお参りした後にいただくものです。

御朱印をお願いするときは、まず参拝を済ませてから社務所(しゃむしょ)や寺務所に行きましょう。 「御朱印をお願いします」と丁寧に伝えるだけでOKです。

また、御朱印帳は神社用・お寺用を分けるのが理想です。 どちらも混在していても問題はありませんが、区別しておくと心の整理がつきやすいです。

御朱印帳を開くときは、静かな場所でゆっくりと眺めてくださいね。 一枚一枚に手書きの祈りが込められており、まるで旅の記録のように自分の人生を彩ってくれます。

④ 古いお守り・お札の返納方法

お守りやお札は、1年を目安に新しいものに交換するのが一般的です。 古くなったものは、その神社やお寺の「古札納所(こさつのうしょ)」や「返納箱」に納めましょう。

遠方で返しに行けない場合は、郵送で受け付けている神社やお寺もあります。 また、近くの神社やお寺に「こちらでお焚き上げをお願いできますか?」と相談してみるのも良い方法です。

自宅で処分する場合は、感謝の気持ちを込めて白い紙に包み、塩で清めてから処分します。 “ありがとう”と心の中で伝えるだけでも十分です。

お守りやお札は、神仏との“つながりの証”。 丁寧に扱うことで、自然と自分の心も優しく整っていきますよ。

観光や旅行中の参拝で気をつけたいマナー

観光や旅行中の参拝で気をつけたいマナーについて紹介します。

最近は観光地として神社やお寺を訪れる人も増えましたね。 ただ、観光気分のまま境内に入ると、知らないうちにマナー違反をしてしまうこともあります。 少しだけ意識するだけで、心地よく参拝ができますよ。

① 写真撮影のルール

神社やお寺では、撮影できる場所と控えるべき場所があります。

基本的に、鳥居の前や参道、境内の外観などは撮影OKですが、「本殿・本堂の内部」や「祭壇・仏像」は撮影禁止のことが多いです。

理由は、神聖な場所を“祈りの対象”として大切にしているから。 写真を撮るときは「撮っても大丈夫かな?」と一度確認するのがマナーです。

また、他の参拝者が写り込まないようにするのも大切。 特に祈っている方や法要中の場面を撮るのは避けましょう。

もしどうしても撮りたい場合は、少し離れた場所から静かに撮るのがおすすめです。 一枚一枚を「思い出」として大切に残す気持ちがあれば、神仏もきっと微笑んでくださいます。

② 観光客としての振る舞い方

観光で訪れるときも、まずは「ここは祈りの場所である」という意識を忘れずに。 手を合わせなくても、軽く会釈をして歩くだけで気持ちの伝わり方が変わります。

帽子やサングラスは外し、境内では静かに歩きましょう。 大声で話したり、笑ったりするのは控えるのがマナーです。

また、屋台や出店がある神社でも、食べ歩きは参道を外れてから楽しむのがおすすめ。 「神様の通り道」である参道では、清らかな気持ちを保つのが一番大切です。

観光客として訪れても、心を込めてお辞儀をするだけで、場の雰囲気がぐっと引き締まりますよ。

③ スマホ利用や会話のマナー

スマートフォンの利用にも気をつけましょう。 参拝中の通話やSNS投稿は控え、通知音はオフにしておくのがベストです。

写真を撮るときも、連写やフラッシュを使うのは避けましょう。 静かな境内では音が響きやすいので、周囲への気配りを忘れずに。

また、神社やお寺の名前をSNSに投稿するときは、祈りの場であることを意識して「#心が整う時間」「#感謝の参拝」など、穏やかな言葉を添えるのも素敵です。

マナーを守ることで、写真や言葉にも“優しい空気”が伝わるんですよ。

④ 外国人にも伝えたい参拝文化の魅力

最近は、外国人の方が日本の神社やお寺に興味を持つことも増えています。 もし一緒に訪れる機会があれば、ぜひ日本の参拝文化をやさしく伝えてあげてください。

たとえば「鳥居をくぐる前に一礼する」「手水舎で手を清める」「拍手を打つ・合掌する」などの作法を説明してあげると、とても喜ばれます。

英語が苦手でも、“Smile and bow”(微笑んでお辞儀をする)のひとことだけで伝わります。 日本人らしい丁寧さや思いやりの姿勢は、言葉以上に伝わるんです。

そして何より、日本の参拝文化は「心の静けさを大切にする文化」。 海外の方にも、その美しさを感じてもらえたら嬉しいですよね。

旅行中でも、神社やお寺に立ち寄る時間は“心の休憩時間”。 その一瞬が、自分をリセットしてくれる素敵な時間になりますよ🌸

まとめ|神社とお寺の違いを理解して心を整える参拝を

神社とお寺の違いを理解して、心を整える参拝をしましょう。

| テーマ | ポイント |

|---|---|

| 神社とお寺の違い | 神社は「願いと感謝」、お寺は「祈りと心の安らぎ」。目的によって参拝先を選ぼう。 |

| 神社の参拝マナー | 二礼二拍手一礼で感謝を伝える。静かに心を込めて手を合わせるのが基本。 |

| お寺の参拝マナー | 拍手はせず、合掌と一礼で祈りを捧げる。お焼香は香りで心を整える儀式。 |

| 服装と持ち物 | 露出を控え、落ち着いた服装を。清潔感を意識して参拝を。 |

| 目的別参拝 | 初詣や七五三は神社、供養や厄除けはお寺へ。それぞれに意味がある。 |

| はしご参拝 | 神社→お寺の順番でお参りするのが理想。心を切り替える時間を大切に。 |

| お守り・御朱印 | 複数持ってもOK。感謝の気持ちを忘れず、大切に扱おう。 |

| 観光マナー | 静かに歩き、写真やスマホの使用は控えめに。祈りの場を尊重して。 |

神社とお寺、それぞれの参拝方法やマナーを知ることで、 「なんとなくお参りしていた時間」が「心を整える時間」に変わります。

大切なのは、“正しい作法”よりも“まっすぐな気持ち”。 手を合わせるときの一呼吸、その穏やかな瞬間が、あなたを優しく包んでくれます。

忙しい日々の中で、神社やお寺に行くことは「心の休息」でもあります。 願いごとを叶えるだけでなく、自分を見つめ直すきっかけにもなります。

そして何より—— 神様も仏様も、あなたが「今日も一生懸命生きていること」をちゃんと見守ってくださっています。

心を整え、丁寧に過ごす毎日の中に、きっと小さな幸せが見つかりますよ🌸